1世紀以上前の単玉は、正攻法では攻略困難です。

おすすめ度

購入のしやすさ 2/10

あまり珍しさはありませんが、流石に100年以上前のカメラ(もしくはレンズ)は、多く流通していません。価格は木製カメラの状態により変動するかと思われますが、レンズ単体ですと1万円程度が、相場かと思います。

使いやすさ 2/10

- マウントアダプターを作製する必要があります。

- 大判カメラのレンズは、フランジバックが長くなり大型になります。

- レンズにはヘリコイド機構がありません。何らかのヘリコイド付きアダプターが必要になります。

- このヘリコイド移動量は、∞~1mを移動させるのに、25mm程必要になります。

135mmは35mmセンサーで、決して万能な画角ではありません。その上、このレンズは単なる135mmよりも以下の理由で、扱いにくいレンズです。

- 開放F10(実際は、F11相当)は相当暗いです。現代レンズのように扱うには、高感度カメラが必要です。

- 全体に像が滲みます。

- ∞~2mくらいまで、解像度が低く、ピントの山が不明瞭です(SONY α7S III ILCE-7SM3のピーキングアシストでは、”低モード”では表示が表れず、”中モード”まで感度を下げると表示を得ることが出来ます)。

- レンズハウジングが最低限の耐逆光性能を確保しますが、非常に低いです。

現代レンズと比較した描写の独自性 10/10

滲み、荒れ、ボケが、十二分に楽しめるレンズです。

総合 2/10

135mmの焦点距離、動体撮影を行うことを考えると、1/200程度よりも早いのシャッター速度を確保する必要に迫られます。この環境でF10(F11)よりも絞り込むと、日中でも簡単にISO 8,000以上が必要になります。さらにピントの山が不明瞭ですし、∞~2mの合焦操作が非常に困難です。マウントアダプターの作製も含め、使用には忍耐が必要なレンズです。Vest Pocket Kodakのレンズの使用などよりも忍耐が必要になります。このレンズの「解像度の低さ」・「合焦の困難さ」・「暗さ」は、このレンズを前後反対にマウントすると、かなり改善されます(詳細は別記事に記載)。

このモデル

EarlyPhotographyによれば、Instantographは、1888~1892年モデルまで作られた3.25 inch × 4.25 inch用カメラです。

このレンズ鏡筒に焦点距離の記載が見つけられませんでした。実測で135mmよりもわずかに長く、137mm程度でした。また明るさは、実測F11相当でした。外観やこれらのことから、1891年モデルではないかと推測します。実際に、絞り環横の鏡筒には、「10~30」までの刻印がなされています。

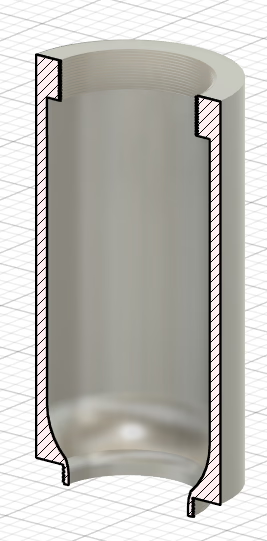

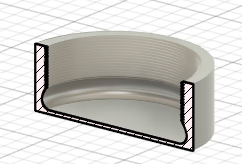

レンズ構成は、1群2枚の色消しレンズであると推察できます。絞りが前に来る形状で、ハウジング自体で、最低限の遮光性を確保しています。この構成はFrontarとは、逆になります。

撮影準備

以下を3Dプリンターで出力しました。フィラメントはOVERTURE PLA Plus (PLA+)を用いました。

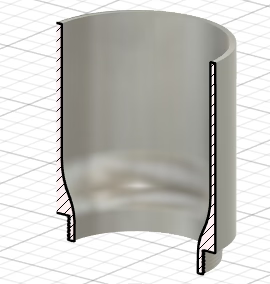

Tube(M42)

Tube長は105.50 mmとして、M42フランジバックに合わせました。

Hood

耐逆光性が無いため、フードは必須です。レンズ先端のネジに合わせて、ねじ込み式フードとしました。

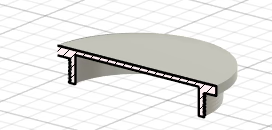

Front Cap

Hoodのネジを使い、Front Capはねじ込み式としました。

Rear Cap

内面処理

3Dプリンター出力品の内面は、アクリル塗料(ターナー色彩 アクリルガッシュ 暗黒ブラック)の塗布を行いました。

この塗布には、筆を用いるよりも、キムワイプか、ケイドライが向いていると思います。

ヘリコイド

M42マウントで合焦操作をするために、M42ヘリコイドアダプターを用います。

撮影(作例)

ピントの山が掴みにくく、とても軟らかい描写になります。

被写体から離れると、急に解像力が落ちます。

一方、2m以下での撮影は、意外にも解像します。

白は滲みます。

光が多いと、フードがあっても制御ができません。

RAW現像は必須です。

Dialyte型と共通するかのようなボケをみせます。

シャッター速度1/500にして、絞り込むと、日中でも 超高感度撮影になってしまいます。

シャッター速度1/500にして、絞り込むと、日中でも 超高感度撮影になってしまいます。

赤の再現は、悪くありません。

ありがとうございました。