水彩画の様な描写

おすすめ度

購入のしやすさ 8/10

巨匠GOERZのレンズであっても、DAGORとDOGMAR、Celor以外は、安値で推移しています。 KALOSTIGMAT付きのカメラは、状態の悪いものならば、国内のオークションで、数千円で購入可能です。

使いやすさ 2/10 (6/10)

- マウントアダプターを作る必要があります。

- このレンズ自体にはヘリコイド機構がありませんので、ヘリコイド付きアダプターか、作成するアダプターにヘリコイド機構を付与する必要があります。

- 開放F値 6.8は、日陰でシャッター速度1/500を確保しようとすると、ISO 10万台~になることもあります。

- 開放 F6.8のためか、ピントの山は、分かりにくい傾向にあります。

積極的に使いやすいと評価出来る点は、皆無です。かといって、とりわけ「使いにくい」と評価する点もありません。マウントアダプター、フードを用意して、使用可能な状態にすれば、「使いやすさ 6/10」と評価出来ます。

現代レンズと比較した描写の独自性 8/10

- 線が非常に太い描写でです。

- 絞った時のピント面はそれなりのシャープさを持ちますが、それでも解像度は低めです。

- 中心が膨らむ歪みがあります。

- 本レンズの詳細は不明ですが、Aplanat型の様なボケです。

- GOERZレンズやDAGOR同様にアンダー部は潰れにくく、粘ります。

- ハイライト部分のコントラストは低く、オーバー気味で撮影すると、独特な雰囲気が味わえます。

総合 3/10 (5/10)

本レンズは、安価で楽しめるレンズです。マウントアダプターの目処が立つのであれば、まあ、購入しても良いのではないかと思います(おすすめ度5)。本レンズは所有欲を完全に満たすものでは無いと思います。少し予算を足して、多く語られるDAGORやDOGMARを購入した方が、幸せになれると思います。マウントアダプターを用意することに目処が立たないのであれば、無理してアダプターを調達して使用するべきレンズでは無いと思います(おすすめ度2)。

このモデルとこの個体

このレンズユニットはRoll Tengorから外されたものが販売されていました。Roll-Tengorは、1920年から中期まで製造されたモデルで、Dagor, Dogmar, Tenastigmatを搭載するTenaxよりも安価なモデルです。Camera-wikiによれば、Tengorには、Frontar(F9)、Tenaxiar(F6.8)、Kalostigmat(F6.8)などのレンズが搭載されていたそうです。ただ残念なことに、Kalostigmatが、どの様なレンズ構成なのか分かりませんでした。

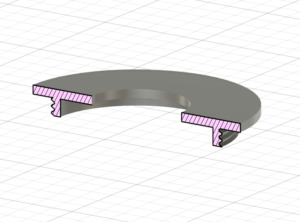

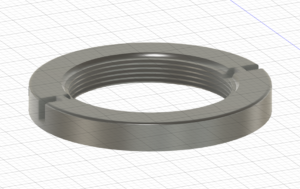

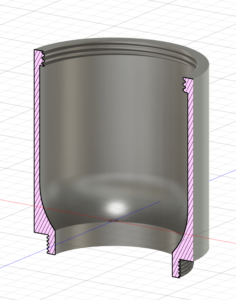

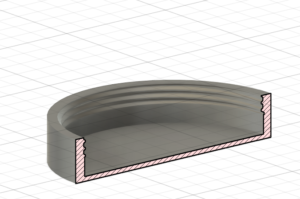

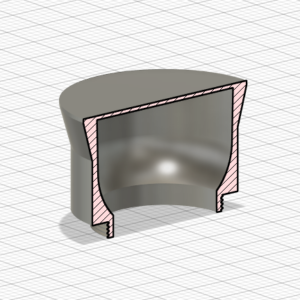

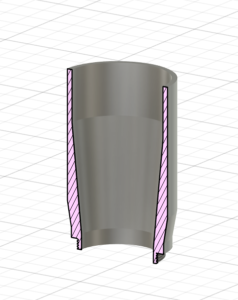

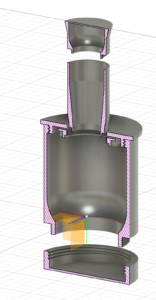

レンズユニットは、壊れたCompur社製シャッターに取り付けられていましたのでシャッター羽根を取り外してマウントアダプターを作りました。さらに、座金も付いていませんでしたので、PLA PLUSで作成しました。

撮影準備

これらをM42ヘリコイド付きマウントアダプターに接続しました。

撮影(作例)

真ん中が膨らむ歪みがあります。

アンダーでも潰れず粘ります。RAW現像で起こせます。

このレンズの開放は6.8ですが、被写界深度は深くないです。

F9に絞り込むと、シャープに改造します。

赤色を苦手とするレンズが多い中、このレンズは赤も写し取ります。

オーバ気味の描写が素晴らしいです。

白は滲みますが、激しく滲むことはありません。

白は滲みますが、激しく滲むことはありません。

アンダーの黒が青くなる傾向があります。

ありがとうございました。