色収差の見本市

おすすめ度

購入のしやすさ 3/10

LAACK RATHENOWはドイツで、1945年にEmil Busch に吸収され、 Rathenower Optische Werke (ROW)へと変化する、約100年の足らずの期間にカメラを製造していた、有名な会社です。

しかし、LAACKのレンズは中古流通量が少なく、見つけるのは少し骨が折れます。

もっとも、LAACK のレンズの中でも、Pololyt等のTripletは、まだ少しは流通しているようです。

これに対して、POLYPLANは、あまり見かける機会の少ないレンズです。

Camera-wiki.orgによると、POLYPLANとして135mmが幾つか掲載されていますが、120mmは未掲載です。 このPOLYPLANの120mm画角は、少し珍しいレンズです。

ですが、高価なのかというと、そういう訳ではありません。LAACKは、とれも人気がある訳では無く、安価(数千円~1万円程度)で流通しています。これは、知名度の低さによるものだと思います。

使いやすさ 3/10

- 軽量小型です。

- マウントアダプターが必要です。

- ヘリコイド機構を持ちませんので、何らかの合焦機構を付与する必要があります。

- 中望遠域で、開放F 7.2は、決して使いやすくはありません。

- ピントの山は分かりにくいですが、J. Lancaster & Son INSTANTOGRAPH程、酷くはありません。

- さらに、矛盾しているようですが、真の被写界深度は浅くなっています。

現代レンズと比較した描写の独自性 7/10

- フリンジが容赦なく発生します(高評価)。

- 色が滲みます(高評価)。

- ボケが幻想的です(高評価)。

- 線の太い描写です(高評価)。

- 解像感は足りません(高評価)。

- 逆光耐性はありません(高評価)。

- 抜け感は少ないです(高評価)。

おおよそ、現代レンズとは正反対の描写です。

総合 4/10

使いにくく、かなり癖のある描写です。こんなに派手な、色収差を出すレンズは少ないと思います。とても、万人受けするものではありませんが、軸上色収差に溺れたい人には、最良の選択だと思います。

このモデル

Camera-wiki.orgによると、POLYPLANは、2群4枚のダブレットだそうです。POLYPLANは、135mmが多いみたいですが、120mmは手札判用に作られたものなのでしょうか?

シャッターユニットは、AGC(Alfred Gauthier Calmbach)社製のものになります。

撮影準備

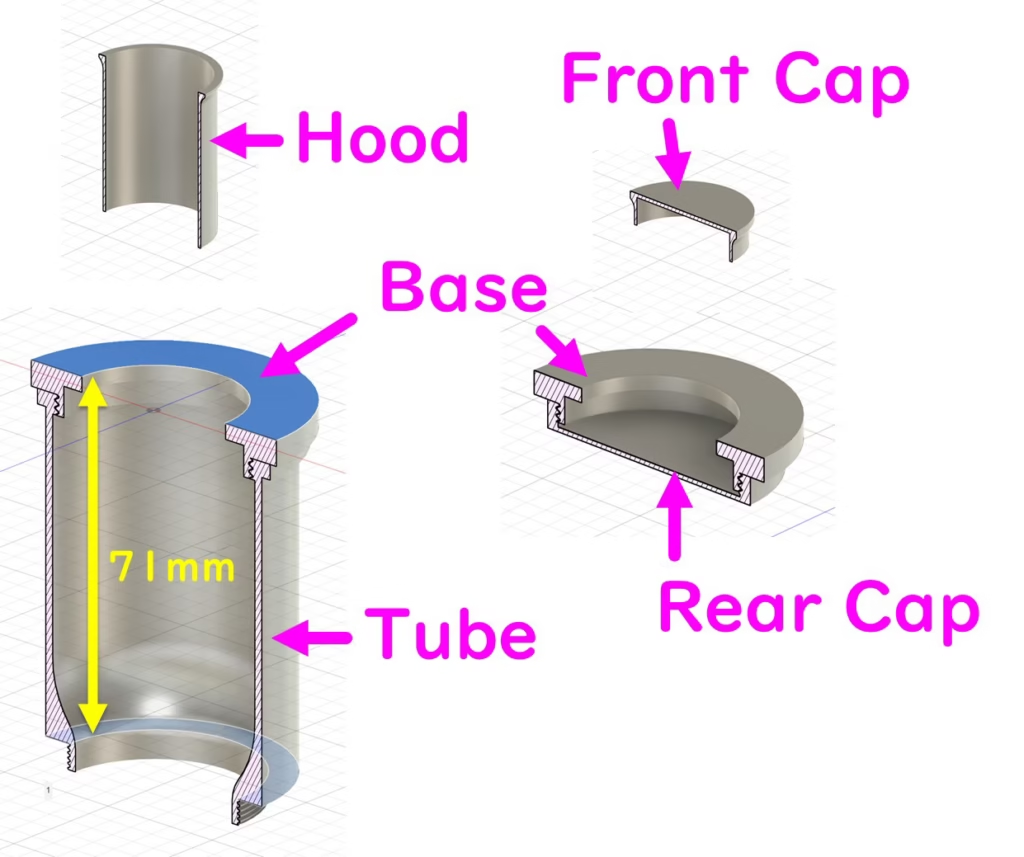

Baseにレンズユニットを固定します。

Tubuはネジは、M42としてBase上面からネジ面までを71mmとすることで、M42-NEX(SONY)ヘリコイド付きアダプターに接続して無限遠が出ます。

Hoodは、内径を直径を28.5mmとしました。

Front Capは、Hoodと同じ直径を28.5mmとしました。

内面処理

3Dプリンター出力品の内面は、アクリル塗料(ターナー色彩 アクリルガッシュ 暗黒ブラック)の塗布を行いました。

この塗布には、筆を用いるよりも、キムワイプか、ケイドライが向いていると思います。

ヘリコイド

M42マウントで合焦操作をするために、M42ヘリコイド付きアダプターを用います。

撮影(作例)

フリンジが容赦なく発生します。

白は滲みます。

フードを付けても、逆光は苦手です。

ボケが幻想的です(高評価)。

線の太い描写で、解像感は足りません。

ありがとうございました。